10 Jahre And She Was Like: BÄM! Wir feiern 2025 ein Jahrzehnt feministische Perspektiven, kollektives Arbeiten und radikale Offenheit! In unserem Jubiläumsjahr sprechen wir mit Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen und Aktivist*innen, die BÄM! geprägt haben – mutig, solidarisch und mit einem klaren Blick auf soziale Strukturen.

Silke Schönfeld ist eine dieser Stimmen. Silke setzt sich radikal mit transgenerationalen Traumata, patriarchalen Strukturen und ihrer filmischen Verarbeitung auseinander. Sie hinterfragt, wie institutionelle Gewalt über Generationen hinweg fortbesteht und welche Rolle Erziehung, soziale Normen und gesellschaftliche Machtverhältnisse dabei spielen. Ihre Filme bieten somit nicht nur Raum zur Reflexion, sondern sind auch ein Akt des Widerstands und der Aufarbeitung.

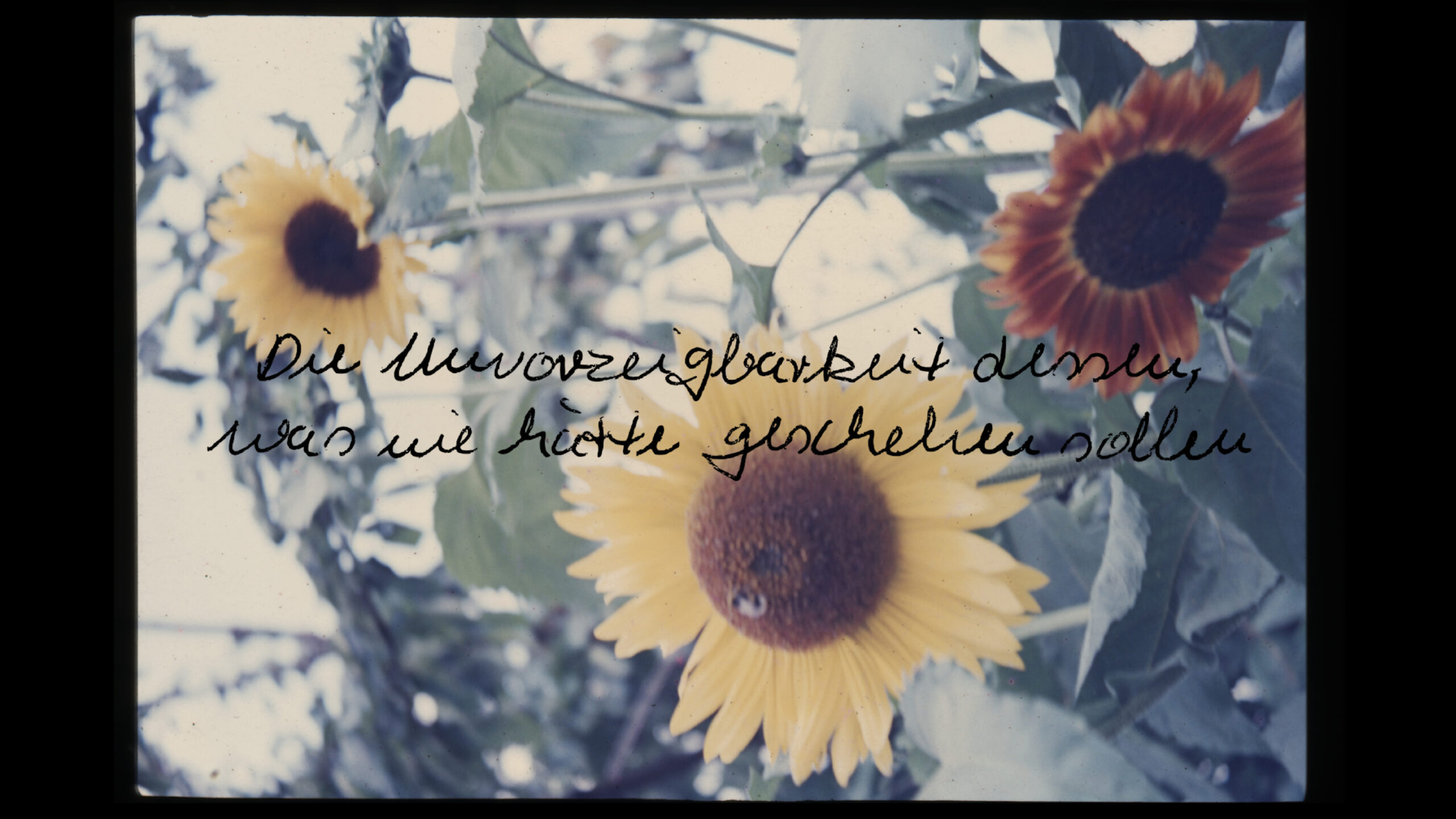

Wir haben uns mit Silke zusammengesetzt und über zwei ihrer dokumentarischen Kurzfilme gesprochen: In Ich darf sie immer alles fragen (2023) und Die Unvorzeigbarkeit dessen, was nie hätte geschehen sollen (2024) setzt sie sich mit sexualisierter Gewalt und der Prägung durch nationalsozialistische Erziehungsideale auseinander. Durch ihre filmische Praxis sucht Schönfeld nach einer Sprache für das Unsagbare und fordert dazu auf, Täter-Opfer-Dynamiken kritisch zu hinterfragen.

Der Film Ich darf sie immer alles fragen* zeigt einen Dialog zwischen Silke und ihrer Mutter über den Missbrauch, den diese durch ihren Vater erfahren hat. Im Mittelpunkt steht das Fällen eines Kirschbaums, finanziert durch den Fonds Sexueller Missbrauch, das für Silke eine tiefergehende symbolische Bedeutung trägt: „Das war meine Projektion auf diese Handlung. Vor dem Fällen des Kirschbaums, habe ich keine Möglichkeit gesehen, das Thema in einer Art und Weise anzugehen, die über die eigene Betroffenheit hinausweist. Als meine Mutter den Kirschbaum fällen ließ, habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit mir einen Film darüber zu machen, was ihr als Kind widerfahren ist.“ Der Film stellt Fragen nach dem Schweigen über Gewalt: „Das Schweigen und die Stigmatisierung über das Erlittene wiegt unheimlich schwer.“ Gleichzeitig geht es um den Prozess der Auseinandersetzung und die Notwendigkeit, dem Geschehenen Raum zu geben: „Ich wollte eine Form finden, die über die eigene Betroffenheit hinausweist.“ Die politische Dimension des Films liegt in der Sichtbarmachung von sexualisierter Gewalt als strukturellem Problem – ein Problem, das sich durch gesellschaftliche Mechanismen des Verdrängens und Beschweigens fortsetzt: „Wenn man sexualisierte Gewalt gegen Kinder thematisiert, muss man auch darüber sprechen, dass Missbrauch im privaten, im vertrauten Umfeld stattfindet. Das finden viele Menschen so abstoßend, die Vorstellung so schrecklich – natürlich, zu Recht, das ist für viele das ultimativ Böse, daher externalisiert man es und sagt sich, das hat aber mit mir nichts zu tun. Das ist allerdings statistisch widerlegbar. Wir alle kennen Betroffene, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man niemanden kennt, der als Kind von sexualisierter Gewalt betroffen war.“

In Die Unvorzeigbarkeit dessen, was nie hätte geschehen sollen* untersucht Silke die Fortwirkung nationalsozialistischer Erziehungsideale anhand der Erfahrungen ihrer Mutter und Tante. Besonders prägend für die deutsche Nachkriegsgesellschaft war das nationalsozialistische Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, dessen Ideale bis 1987 verbreitet wurden. „Diese autoritäre Erziehung zielte nicht nur auf Gehorsam, sondern auch auf Bindungslosigkeit und Bindungsunfähigkeit.“ Die strenge Kontrolle von Säuglingen, die Ablehnung von Körpernähe und der Zwang zur Disziplin prägten Generationen und führten zu tiefen emotionalen Spuren. Silke betont, dass diese Muster bis heute in Familien und Institutionen nachwirken: „Die Erziehung meiner Mutter war durch dieses Denken geprägt, ohne dass sie je von dem Buch gehört hatte.“ Sie zieht auch Verbindungen zur heutigen politischen Landschaft und zur Art und Weise, wie sich totalitäre Tendenzen erneut manifestieren. Diese Ideen leben weiter, wir reden hier nicht über Geschichte, sondern über unsere Gegenwart: „Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen nationalsozialistischen Erziehungsidealen und dem Erstarken autoritärer und menschenverachtender Politik heute.“

In beiden Filmen spielt die Frage nach Handlungsmacht eine zentrale Rolle. Schönfeld sieht ihre Arbeit als Versuch, Räume zurückzugewinnen: „Es geht darum, Handlungsspielraum zurückzugeben, die Möglichkeit, sich selbstbestimmt zu erinnern.“

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden kennst, der Hilfe braucht, gibt es Anlaufstellen, die dich unterstützen. Du kannst dich anonym und kostenlos an folgende Stellen wenden:

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch – 0800 22 55 530 (24/7, anonym & kostenfrei)

Wildwasser e.V. – Beratungsstellen in vielen Städten

Zartbitter e.V. – Unterstützung für Betroffene & Angehörige

*wurde 2023 mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet.

*Die Arbeit feierte im Rahmen der Ausstellung You Can’t Make This Up im HMKV Dortmund 2024 Premiere und ist eine Neuproduktion des HMKV.