Am Tag unseres Besuchs der Ausstellung meinte die Sonne wohl, sie hätte genug getan: Sturm, Regen, grauer Himmel – perfekt eigentlich für eine Schau, die sich ausgerechnet ihr widmet. „Genossin Sonne“ nimmt das uns wohl vertrauteste aller Gestirne in den Blick und zeigt, wie viel Unbekanntes in ihr verborgen liegt. Zwischen Kosmos, Geschichte und Gegenwartskunst untersucht die Ausstellung, wie solare Energie und gesellschaftlicher Wandel miteinander verwoben sind. Wir haben mit HMKV-Direktorin und Kuratorin Inke Arns über die Idee einer „Genossin Sonne“, über den konzeptuellen und inhaltlichen Aufbau, Medienkunst und utopische Währungssysteme gesprochen. Und darüber, was geschieht, wenn die Sonne und das von ihr ausgehende Licht zum Ausgangspunkt künstlerischer und gesellschaftlicher Erkundungen und Erzählungen wird.

Amelie Gappa & Elisa Mosch: Liebe Inke, schön, dass wir mit dir sprechen können. Was war der Ausgangspunkt für die Ausstellung?

Inke Arns: Ausgangspunkt war eine Einladung im vergangenen Jahr vom neuen Intendanten der Wiener Festwochen, Milo Rau, dem Schweizer Theaterregisseur. Wir kennen uns bereits seit 2007. Als ich hörte, dass er die Intendanz übernimmt, dachte ich: Wie schön – endlich jemand, der den Laden einmal richtig durcheinander wirbelt. Einige Wochen später rief er mich tatsächlich an und fragte, ob ich die Hauptausstellung für die erste Ausgabe der Festwochen mitgestalten möchte. Kurz darauf kamen wir mit Andrea Popelka, Kuratorin der Kunsthalle Wien, auf die zündende Idee, dass wir uns mit der Verbindung zwischen Sonne und Revolution beschäftigen wollen.

Das war der Ausgangspunkt für die Ausstellung, die schließlich in der Kunsthalle Wien auf rund 1.000 Quadratmetern stattfand. Das Thema hat mich so nachhaltig begeistert, dass ich gesagt habe: Hey, wir könnten dieses Jahr im Dortmunder U eine Ausstellung auf zwei Etagen machen – und das auf über 2.000 Quadratmeter.

AG & EM: Wir finden den Titel Genossin Sonne sehr interessant und die damit einhergehenden Konnotationen. In den meisten Sprachen ist die Sonne männlich, während der Mond als weiblich gilt – nur im Deutschen ist es umgekehrt. Auch in der mythologischen und kulturellen Tradition tritt die Sonne als männliche Macht hervor, etwa in der Figur des griechischen Gottes Helios oder im Selbstbild des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Der Titel macht hingegen aus der Sonne unsere Verbündete, die zugleich solidarisch und revolutionär wirkt. War der Titel ein bewusster Gegenentwurf zur bestehenden Lesart der Sonne?

IA: Der Titel Genossin Sonne fasziniert mich auch sehr. Ich finde ihn unglaublich ansprechend – gerade weil er irritiert. Wie kann ein Gestirn, so hell, so unnahbar, überhaupt eine Genossin sein? Man kann die Sonne ja nicht einmal direkt betrachten. Ich finde es auch sehr interessant, dass die Sonne weiblich ist und zugleich eine solch revolutionäre Kraft ausstrahlt. In der Ausstellung geht es zwar nicht speziell um feministische Kämpfe, aber es ist schön, wenn das mitschwingt. Natürlich hat auch der Begriff „Genossin” bestimmte Konnotationen. Wenn man sich die Ausstellung anschaut, wird deutlich: Es geht nicht ausschließlich um sozialistische, linke oder kommunistische Revolutionen.

AG & EM: Wie entstand die Idee, die Sonne nicht nur als astronomisches, sondern auch als gesellschaftliches und politisches Prinzip zu betrachten?

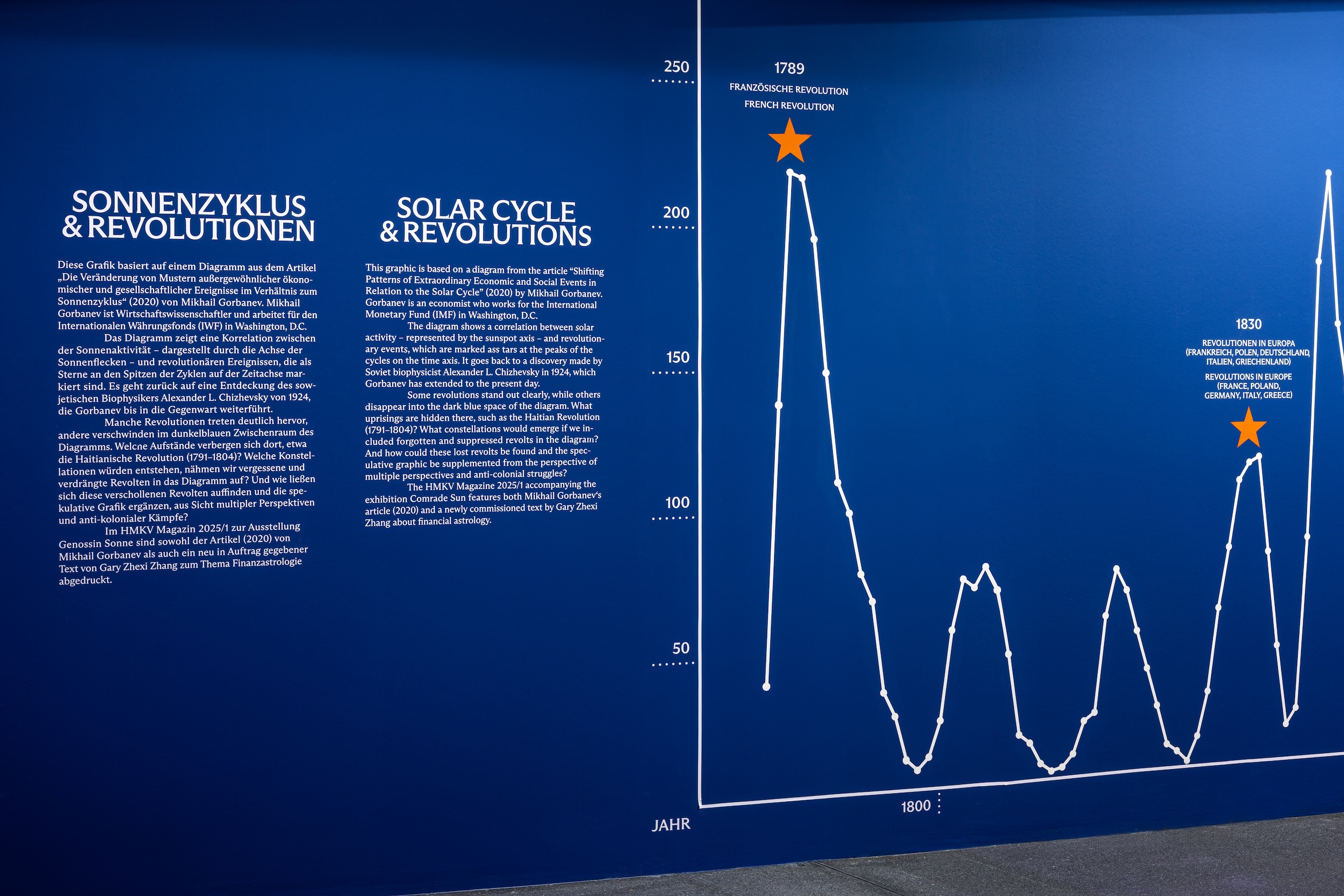

IA: Im Laufe der Entwicklung des Themas sind wir auf spannende Theorien gestoßen, zum Beispiel im Kontext des russischen Kosmismus – und da speziell auf Alexander Chizhevskyi. Das war ein sowjetischer Forscher, der 1924 über seine Entdeckung geschrieben hat, dass es eine Korrelation zwischen dem elfjährigen Sonnenzyklus und Revolutionen, Umbrüchen und großen Veränderungen auf der Erde gibt. Er hat diese Verbindung von der Französischen Revolution bis zu seiner eigenen Zeit, also zur Oktoberrevolution, nachgezeichnet. Das das ist ihm damals sehr auf die Füße gefallen. Denn die Genossen in der Sowjetunion – also die Partei – haben Ende der 1930er-Jahre gesagt: Genosse Chizhevskyi, du behauptest, die Sonne sei das revolutionäre Subjekt. Du weißt schon, dass die Partei das revolutionäre Subjekt ist? Daraufhin wurde er für acht Jahre ins Arbeitslager geschickt, das er glücklicherweise überlebt hat. Er hat sogar Stalin überlebt. Danach hat er weiter zur Sonne geforscht, etwa zu Heilmethoden, zur Ionisierung von Wasser und so weiter.

AG & EM: Wir haben ja bereits sehr grundlegende Fragen zur Ausstellung geklärt. Und da haben wir gleich noch eine: Nach welchen Kriterien habt ihr die beteiligten Künstler*innen ausgesucht?

IA: Wir haben zunächst nach künstlerischen Arbeiten gesucht, die genau diesen Zusammenhang behandeln; also den zwischen politischen Umbrüchen und der Sonne. Manche Arbeiten fokussieren das sehr konkret, bei anderen geht es nur um die Sonne. Nur um Revolutionen geht es dagegen selten.

Ganz zentral war für uns zum Beispiel die Arbeit von Anton Vidokle, der sich mit Chizhevsky beschäftigt. Vidokle ist ein russischer Künstler, der eine Trilogie über den russischen Kosmismus gemacht hat. Der zweite Teil trägt den wunderbaren Titel The Communist Revolution Was Caused by the Sun (2015).

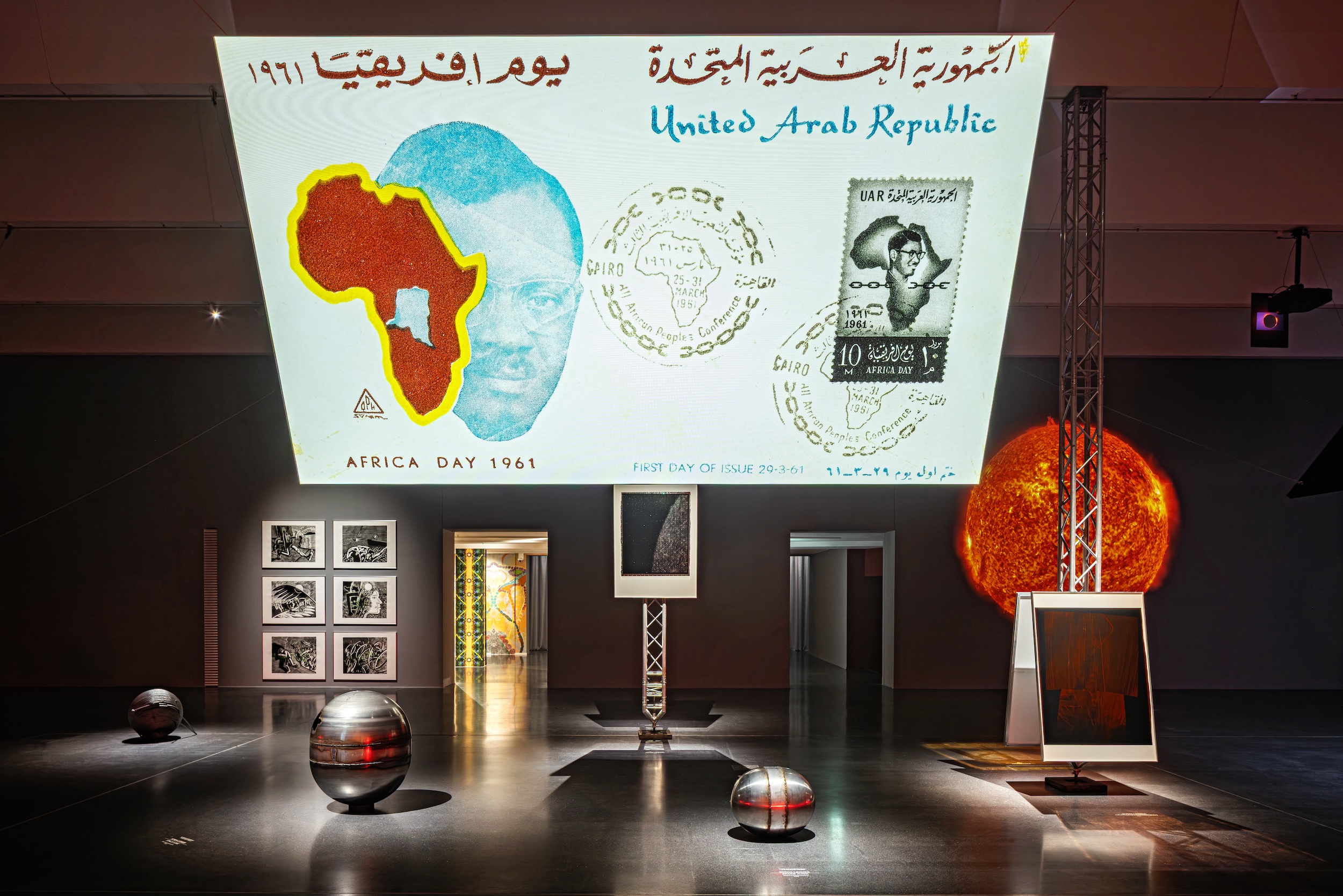

Eine weitere zentrale Arbeit von The Otolith Group, ein Künstler:*innen-Duo aus London (Anjalika Sagar und Kodwo Eshun), befindet sich auf der sechsten Etage. In ihrer Arbeit In the Year of the Quiet Sun (2013) geht es um das Jahr 1964. Eines dieser Jahre, in denen die Temperatur der Sonnenoberfläche so weit absinkt, dass Observatorien ihre Aktivität besser beobachten können. The Otolith Group zeigt dazu Briefmarken, die damals herausgegeben wurden, in Erinnerung an dieses Jahr der stillen Sonne. Gleichzeitig, so ihre Theorie, fanden auf dem afrikanischen Kontinent viele Unabhängigkeitsbewegungen statt, die aber, weil alle Blicke nach oben gerichtet waren, kaum gesehen wurden.

AG & EM: Gibt es weitere Arbeiten, die besonders paradigmatisch für das Thema der Ausstellung stehen?

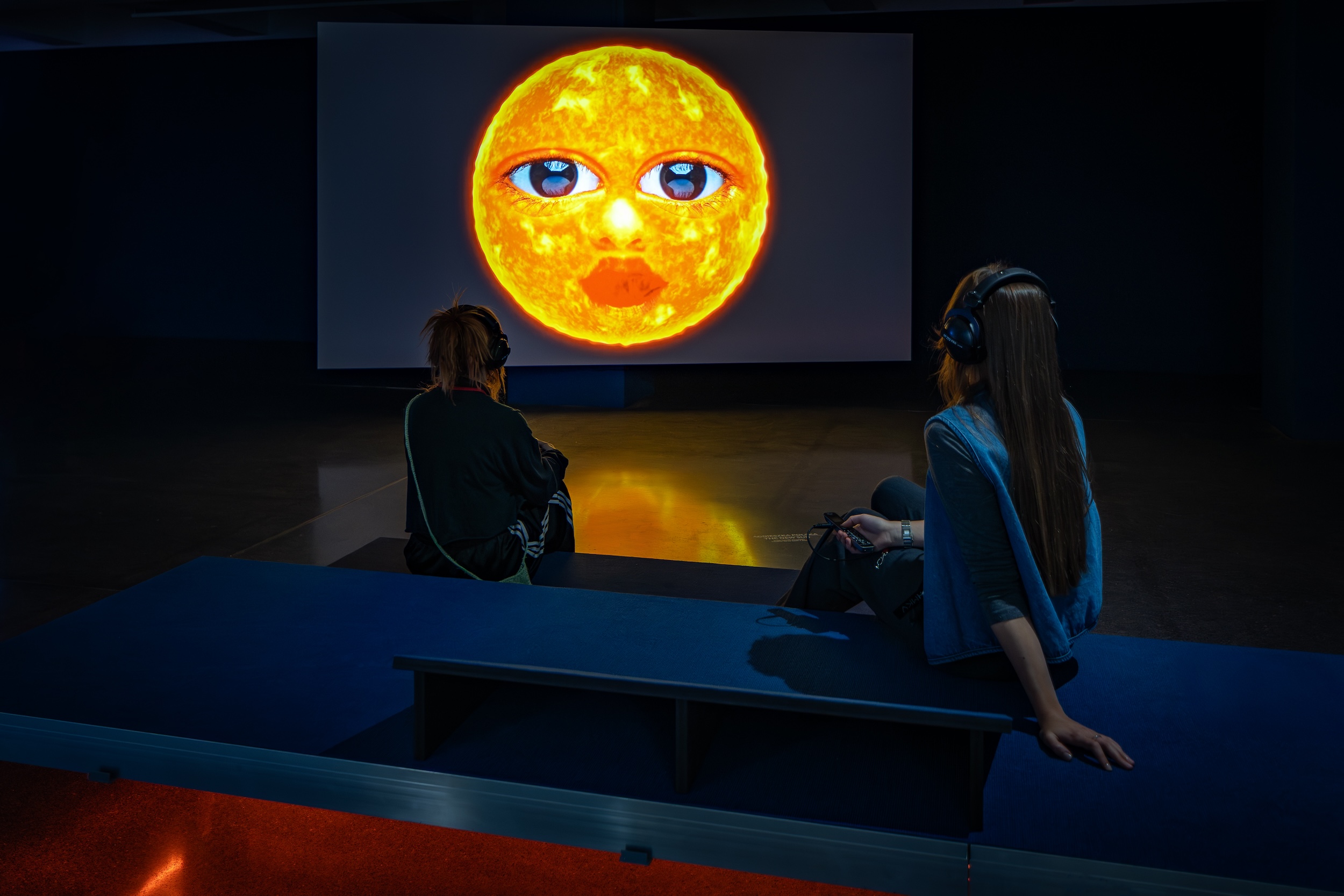

IA: Natürlich die großartige große Sonnenprojektion von Katharina Sieverding. Die ist absolut grandios. Sie schwebt wirklich wie ein Plasma-Ball in der Ausstellung. Die Arbeit trägt den Titel Die Sonne um Mitternacht schauen (RED), SDO/NASA (2011–2014). Das ist natürlich ein wunderbar ambivalenter Titel, denn du kannst die Sonne nie um Mitternacht sehen, es sei denn, du bist am Nordpol während der Sommersonnenwende.

Katharina Sieverding hat über 200.000 hochauflösende Bilder der Sonne von der NASA genommen. Daraus hat sie eine Videoanimation der Sonne geschaffen. Gleichzeitig verweist die Arbeit darauf, dass wir die Sonne eigentlich nie direkt sehen können. Selbst die NASA muss technische Verfahren anwenden. Es sind im Prinzip errechnete Bilder, die wir da sehen.

AG & EM: Angesichts der Klimakrise ist diese ambivalente Symbolkraft der Sonne hochaktuell. Wie nähert sich die Ausstellung dieser Spannung? Überwiegen eher utopische oder dystopische Visionen, oder geht es gerade um das Dazwischen?

IA: Diese Ambivalenz der Sonne ist höchst spannend. Einerseits spendet sie Leben, ist der Ursprung aller Energie auf der Erde – sei es Erdöl, Kohle oder Solarenergie. Andererseits kann sie auch zerstören und verbrennen. Zwei Arbeiten in der Ausstellung beschäftigen sich mit dieser Kehrseite, besonders Chronique du Soleil Noir (2023) von Gwenola Wagon. Das ist eine Science-Fiction-Erzählung über eine Zukunft, in der es auf der Erde so heiß geworden ist, dass die Menschen in Bunker unter der Erde ziehen müssen. Dort merken sie, wie sehr sie die Sonne vermissen. Eine junge Frau trägt noch Erinnerungen an Sonnenbilder in sich, mit denen sie eine künstliche Intelligenz trainieren, die wiederum neue Sonnenbilder generiert. Der ganze Film wurde mithilfe von KI produziert.

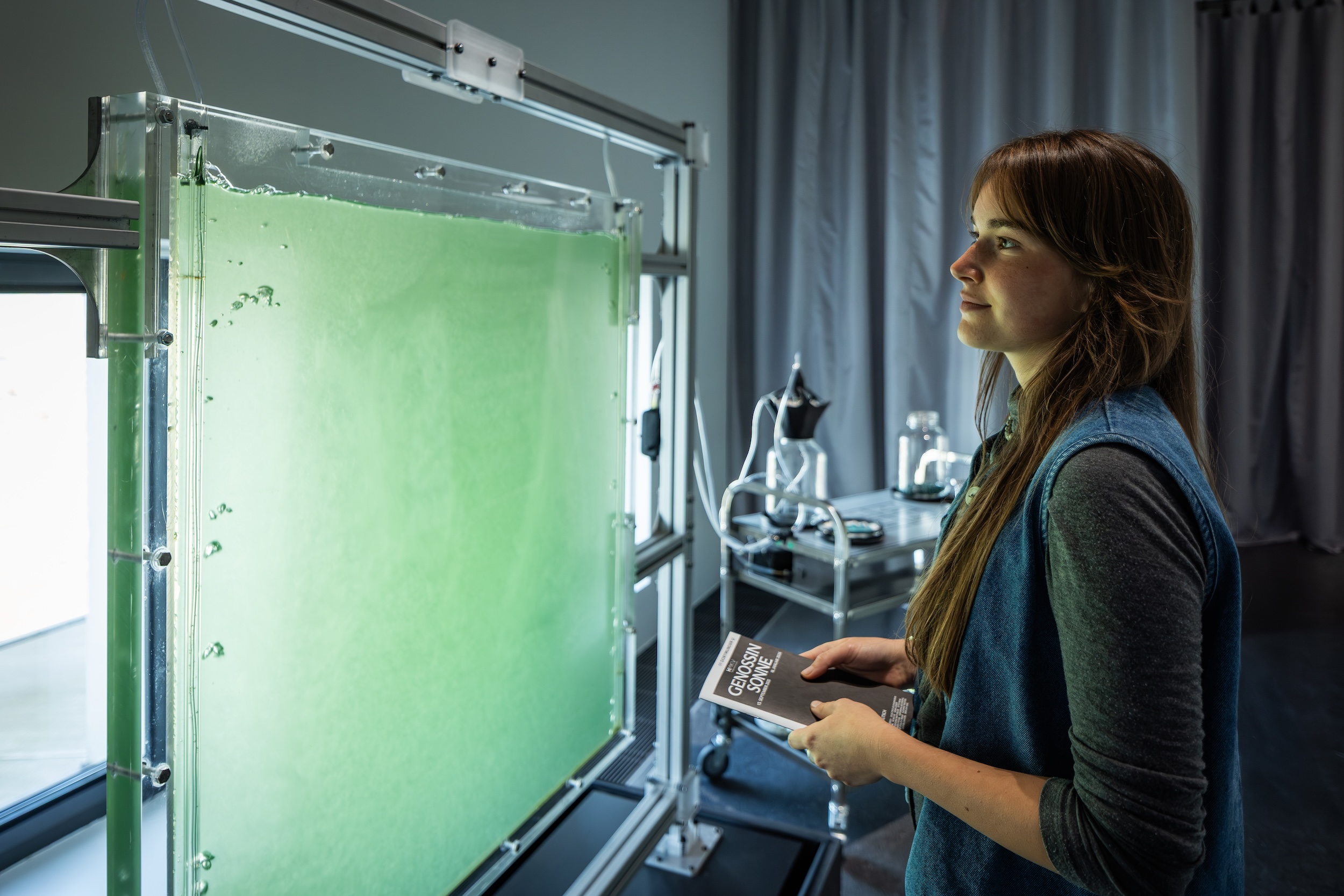

Es gibt auch Arbeiten, die sich eher mit utopischen Visionen beschäftigen. Eine stammt von dem französischen Kollektiv DISNOVATION.ORG, das hier vor Ort die sogenannte The Solar Share – An Edible Solar Currency (2024) entwickelt hat – eine „solare Aktie”. Sie entwickeln ein komplett neues Währungssystem: In einem Ausstellungsraum mit direktem Tageslicht produzieren sie mithilfe der Alge Spirulina auf einem Quadratmeter Wasser Photosynthese. Spirulina, und damit auch der Ertrag der Aktie, wächst abhängig von der Menge des einfallenden Lichts. Die These von DISNOVATION.ORG ist, dass Spirulina eine Art essbares Zahlungsmittel sein könnte – das gab es ja bereits in der Geschichte der Menschheit. Diese Arbeit hat mir noch einmal deutlich gemacht, dass wirklich alle Energie, die wir auf der Erde haben, letztlich von der Sonne kommt – egal ob Kohle, Öl oder erneuerbare Energie.

AG & EM: Viele der gezeigten Werke stammen von Künstler*innen-Kollektiven, vom mexikanischen Colectivo Los Ingrávidos bis zum libanesischen Projekt The Atlas Group von Walid Raad. Steht diese kollektive Arbeitsweise auch im inhaltlichen Zusammenhang mit der Ausstellung?

IA: Einen direkten Zusammenhang gibt es nicht, aber eine Revolution oder eine gesellschaftliche Veränderung macht man natürlich nie alleine. Das ist übrigens auch eine Theorie von Chizhevsky: Er hat nie behauptet, die Sonne mache die Revolution, sondern dass in Jahren erhöhter Sonnenaktivität eine größere sogenannte Massenerregbarkeit entsteht, also eine Bereitschaft, gemeinsam Veränderungen umzusetzen.

AG & EM: Der HMKV versteht sich als Plattform für die Produktion, Präsentation und Vermittlung von zeitgenössischer beziehungsweise experimenteller Medienkunst. Auch Genossin Sonne zeigt insbesondere Bewegtbild.

IA: Das stimmt, aber es sind nicht nur Videoarbeiten. Wir zeigen auch viele Drucke, Ölbilder und Skulpturen. Es ist eine ganz bunte Mischung, so mache ich wahnsinnig gern Ausstellungen. Ich mag es auch sehr, wenn ein Raum offen bleibt. Wir haben keine einzige Wand gebaut, alle Wände wurden herausgenommen.

AG & EM: Es werden zum ersten Mal zwei Ebenen des Dortmunder U bespielt. Ein echtes Riesenprojekt. Wie und mit wem habt ihr die räumliche Dramaturgie der Ausstellung entwickelt, die wie ihr sagt „essayistisch“ gedacht ist?

IA: Die räumliche Dramaturgie beziehungsweise die gesamte Raumgestaltung wurde in enger Zusammenarbeit mit Marlene Oeken und Martha Schwindling aus Berlin entwickelt. Sie haben sich besonders Gedanken über die Blickachsen und über Sitz- und Liegemöglichkeiten gemacht, die den Besucher*innen angeboten werden, das ist ihnen außerordentlich gut gelungen.

Mit essayistisch meinen wir, dass die Positionen in der Ausstellung ganz unterschiedliche, untypische Schwerpunkte setzen. Das finde ich besonders schön an thematischen Gruppenausstellungen: Es gibt viele Angebote an Geschichten, Erzählungen und Themen, sodass es nie langweilig wird.

AG & EM: Ein fast erzählerischer Moment entsteht auch durch die Szenografie oder?

IA: Ja genau, in der dritten Etage ist es noch dunkel, vor Sonnenaufgang, und je höher man geht, desto heller wird es. Oben sind die Wände dann orange und rot, sodass quasi die Sonne aufgeht. Im dritten Raum, auf der Galerieseite, hebt man in den Weltraum ab. Man ist hier der Sonne ganz nah. Besonders für dunkle Tage, wie jetzt, wenn es draußen regnet und düster ist, ist dies eigentlich der perfekte Ort.

AG & EM: Ihr habt ein vielseitiges Rahmenprogramm: Von Artist Talks, einem regelmäßigen Lesekreis über Konzerte bis hin zu Yoga in der Ausstellung. Hast du ein Lieblingsformat?

IA: Es ist wirklich eine bunte Tüte, in der für alle etwas dabei ist. Das Yoga-Angebot kommt auch sehr gut an, die Plätze sind immer sofort ausgebucht. Besonders erfreulich finde ich den Zuwachs an Publikum, der durch unser Rahmenprogramm erreicht wird. Das ist einer der schönsten Erfolge der letzten Wochen. Man kann die Ausstellung noch so großartig gestalten, wenn sie niemand sieht, bleibt sie wirkungslos. Unser Haus ist offen für alle. Der Eintritt für die untere Ebene, die keine Sonderfläche ist, ist auch wie üblich frei.

AG & EM: Und zum Abschluss noch etwas Persönliches: Wenn du an die Sonne denkst, als Wissenschaftlerin, Kuratorin, aber auch aus persönlicher Perspektive, was bedeutet sie dir?

IA: Ich freue mich immer, wenn sie wiederkommt. Zum Beispiel sehe ich jetzt, dass sie gleich hinter den Wolken wieder auftauchen wird …